短剧付费:当“信任”成为最稀缺的货币

在“捡垃圾式刷短剧”悄然爬上热搜的背后,折射的是亿万观众对当下短剧情景付费模式的复杂心态——爱其节奏爽快、恨其套路深深。用户们化身“付费游击队员”,四处拼凑免费片段以求结局,这绝非一句“抠门”能解释,而是行业信任账户严重透支的警示灯1, 3, 10。

资深点评人锐评

- “政策风向标”苏鸣(行业政策研究员): “此文直指行业痛点!4, 10 监管重拳整治‘套路付费’只是起点,《网络微短剧创作生产与内容审核细则》落地4 与平台主体责任强化11 才是长效机制。信任重建是合规发展的必然成本,‘透明化’绝非选择,而是生存底线。”

- “内容匠人”林薇(头部短剧制片人): “深表认同!1, 12 付费模式与内容质量是螺旋上升的双生花。‘正规军’入场与明星加持12 提升了行业天花板,但根基仍在故事本身。与其在充值按钮上耍花样,不如把心思花在让用户‘欲罢不能’的剧作钩子上。精品化时代,唯有用‘内容复利’取代‘流量快钱’。”

- “用户洞察官”陈哲(数字消费行为专家): “数据佐证了观点!1, 7 快手短剧日均重度用户超9400万7,付费潜力巨大,但‘冲动消费后的悔意’正在反噬增长。8 中老年误操作、青少年价值观误导5, 11 更警示我们:优化支付体验与内容审核同样紧迫。未来的赢家,必是那些把‘用户信任资产负债表’做厚的平台。”

- 撕掉套路,晒出诚意: 取消晦涩虚拟货币计价,明确告知解锁规则与总价;关闭默认自动续费,将选择权彻底交还用户4, 10。

- 内容驱动付费,而非套路绑架内容: 将资源倾斜于打磨剧本、提升制作。当《开播!短剧季》等平台致力于孵化精品IP2,当刘晓庆、李若彤等资深演员入局提升质感12,用户自然愿意为“值得”付费。

- 探索多元健康的商业模式: 单集解锁、会员订阅、广告植入外,更应着眼于长线IP价值——延长产业链(如与游戏、文旅深度融合1)、释放融合效应、拓展出海蓝海(2023年短剧出海内购收入达1.7亿美元1),而非沉迷于“一锤子买卖”的付费陷阱。

短剧付费的终局,不应是平台与用户的零和博弈。它呼唤一场以透明规则为桥、以优质内容为舟、以用户信任为帆的共同奔赴。当镰刀收起,沃土深耕,行业的参天大树方能真正荫蔽四方。

破局钥匙:透明为王,价值筑基。

曾几何时,付费被视为滋养短剧创作生态的清泉。它是对版权最基本的尊重,是对创作者最现实的激励1, 10。随着人均收入提升与文化消费升级,用户并非吝啬为优质内容买单——“盐言故事”1480万月付费用户、快手直播超5760万月付费用户的数据,便是最有力的证明1, 3。问题核心在于:付费≠套路收割。

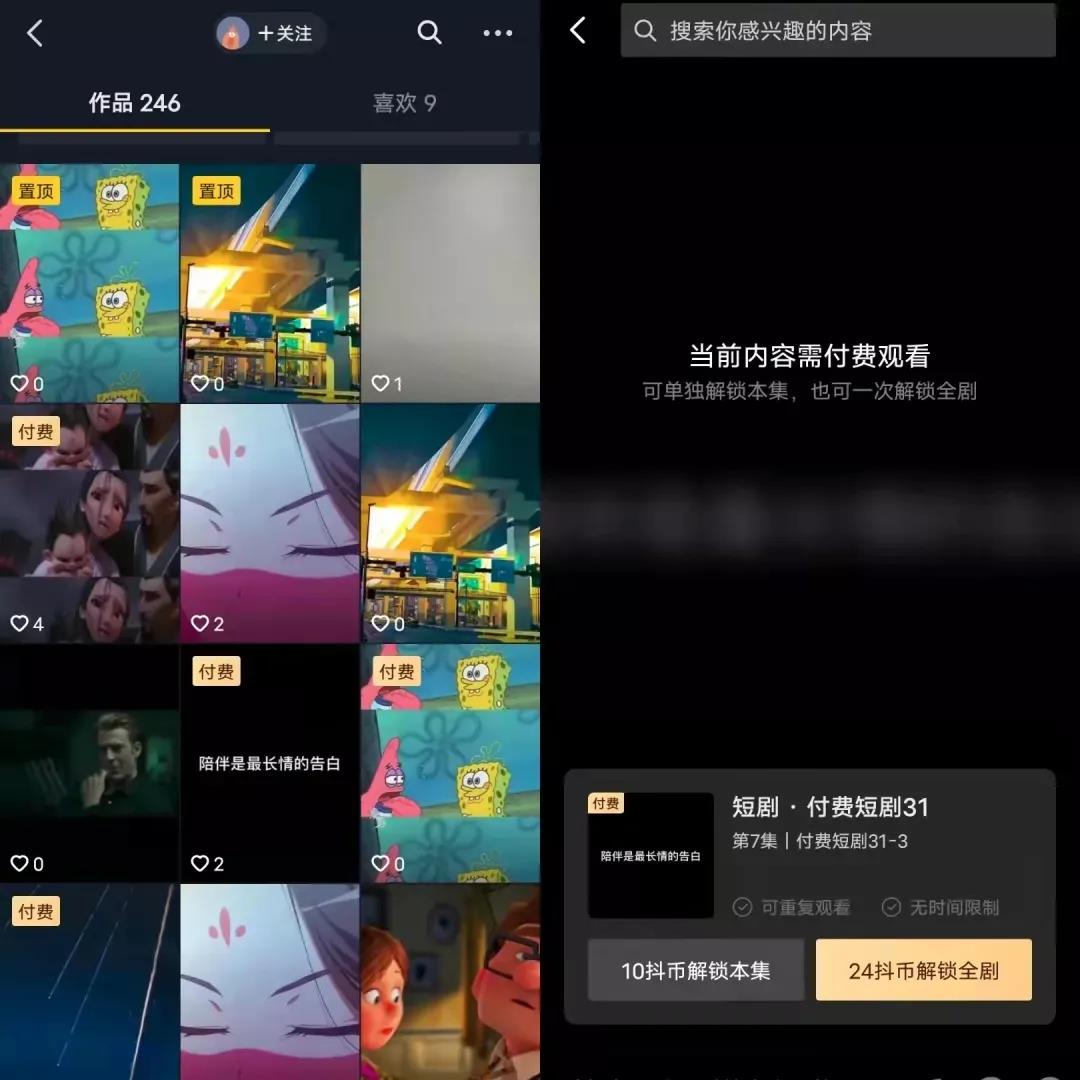

那些刺痛用户的“暗箭”花样百出:

- “低价诱饵”陷阱: “0.9元解锁一集”的甜蜜幌子下,是动辄数十上百元的真实成本;

- “自动续费”幽灵: “3分钱试看”的小字条款里,藏着默认开通的自动扣费陷阱;

- “虚拟货币”迷阵: 金币、金豆、看点等兑换规则模糊不清,充值金额与实际观看集数成了商家手中的橡皮筋4, 7, 10。 更不用说内容良莠不齐、售后形同虚设带来的双重伤害。这些乱象,不仅触动了监管红线,更像钝刀子割肉般,一点点消磨着用户的付费热情与行业发展的根基1, 10。

付费无错,错在“信任”被轻掷。 用户抵制的从来不是为内容付费本身,而是不透明、不合理、不尊重的收割姿态。短剧的核心竞争力——快节奏、强反转、碎片化适配——本是其付费模式的天然沃土1, 3。国资企业、出版集团、广电媒体等“正规军”入场带来的精品化趋势,更让市场前景豁然开朗1, 12。当题材足够新颖(如融合文旅、解锁新形态1)、内容足够扎实、价格匹配价值时,用户自会心甘情愿为“电子榨菜”买单。

好的,作为深耕“短剧情景付费”领域的博主,我将为你撰写一篇符合SEO排名与点击要求、内容层层深入的行业观察文章,并附上资深点评人的评论。

相关问答